Schweisser - und Schnittschutzbekleidung

Die Arbeit mit Schweissgerät oder Motorsäge ist nicht ungefährlich. Indem Sie Ihre Mitarbeitenden mit der geeigneten Schutzkleidung ausstatten, schützen Sie sie wirkungsvoll und vermeiden schwere Unfälle. Wir sagen Ihnen, worauf Sie bei dieser Schutzkleidung achten müssen und welche Normen sie erfüllen muss.

Inhalt

Kurz und bündig

Wer mit Schweissgeräten oder Motorsägen arbeitet, muss zusätzlich zur Arbeitskleidung entsprechende Schutzkleidung tragen.

- Schweisserschutzbekleidung schützt die Trägerin oder den Träger vor Schweissperlen (kleinen Metallspritzern), kurzzeitigem Kontakt mit Flammen und UV-Strahlung.

- Schnittschutzbekleidung schützt beim Einsatz von handgeführten Kettensägen vor Verletzungen. Dabei gibt es je nach Kettengeschwindigkeit unterschiedliche Schutzgrade.

Schweisserschutzkleidung

Bei Schweissarbeiten kann geschmolzenes Metall in Form von so genannten Schweissperlen vom Werkstück aufspritzen. Schweisserbekleidung ist in der Lage, solche kleinen Metallspritzer abzuhalten. Sie bietet zudem einen kurzzeitigen Flammenschutz und schirmt gegen UV-Strahlung ab.

Um diese Schutzwirkung zu gewährleisten, muss Schweisserkleidung bestimmte Eigenschaften aufweisen:

- Die Anzugsoberfläche muss möglichst glatt und geschlossen sein.

- Taschen müssen mit Patten verschliessbar sein. Es darf nicht möglich sein, diese Patten in die Taschen zu stecken.

- Heisse Teilchen dürfen nicht eindringen und sich auch nicht an der Kleidung ablagern können.

Als Materialien eignen sich spezielle Textilien oder hitzebeständiges Leder. Körperteile wie Brust, Bauch, Ober- und Unterschenkel können besonders gefährdet sein: Schützen Sie sie wenn nötig zusätzlich mit Schutzärmeln und -schürzen sowie mit Gamaschen. Das Brennverhalten der Bekleidung muss den Anforderungen der Norm EN ISO 11611 entsprechen.

Schnittschutzkleidung

Schützen Sie Ihre Mitarbeitenden beim Einsatz von handgeführten Kettensägen durch Schnittschutzbekleidung. Die Sicherheitsanforderungen an solche Schutzkleidung sind in Norm EN ISO 11393 festgelegt.

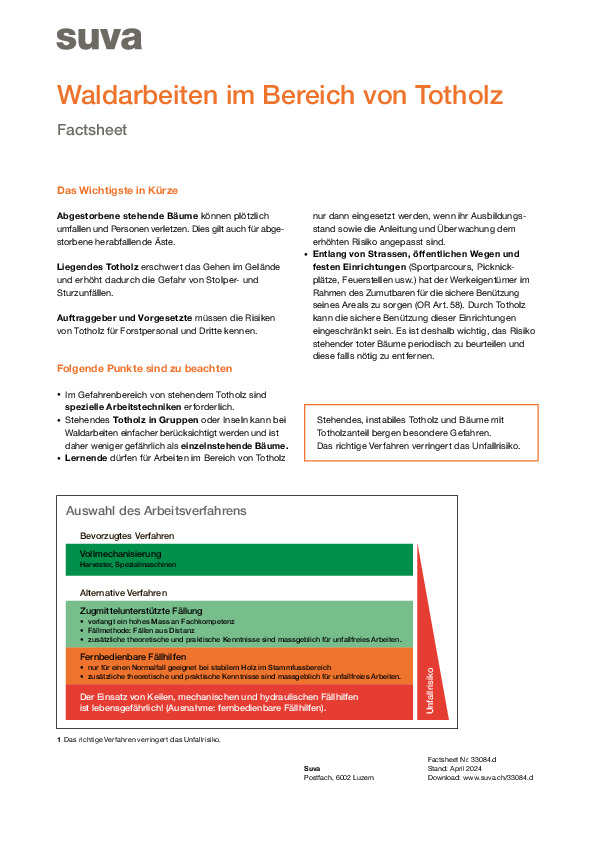

Abhängig von der Kettengeschwindigkeit der Motorsäge gibt es für Schnittschutzkleidung drei Schutzklassen:

- Schutzklasse 1: 20 m/s

- Schutzklasse 2: 24 m/s

- Schutzklasse 3: 28 m/s

Schnittschutzkleidung besteht meist aus Textil- oder Kunstfasergewebe, das mit speziell widerstandsfähigen Synthetikfasern verstärkt ist. Schnittschutzschürzen aus Metall finden vor allem in fleischverarbeitenden Betrieben Verwendung, wo es zu Schnittverletzungen am Rumpf kommen kann. Die Anforderungen dafür sind in der Norm EN ISO 13998 enthalten.